9月定例会で、一般質問を9月19日行いました。(病院統合と南部・山辺の活性化の2項目について)

小千谷市議会議会中継 http://www.discussvision.net/ojiyasi/index.html

(病院統合 : まとめ )

私は、先に通告いたしました2項目について質問致します。まず、一項目目として、病院統合における小千谷の地域医療の未来について質問致します。財団法人小千谷総合病院と新潟県厚生連魚沼病院が、経営統合し、2016年4月を目標に、新病院を開院することが8月30日に、発表されました。当初予定されていた平成25年4月までの統合は実現できませんでしたが、県内初となる経営母体が異なる病院の経営統合を無事に取りまとめ、新病院が開設されることに、大いに、市民は安堵し、地域で安心して生活できる拠り所となる新病院に大きな期待を寄せております。新病院が、小千谷市民にとって、地域医療の、地域生活の、未来を左右する大変な事業であることは事実であります。この一大事業に対し、未来の小千谷が少しでも市民にとって暮らしやすい地域であるように、一丸となって取り組まなければならず、また当然、市民に対しても、情報公開や説明責任が生じるところでありますが、当市はどのように、決定された病院統合を進めようと考えているのか、端的にお答えをお聞かせ下さい。

まず、1点目ですが、具体的に病院統合を検討していく「病院統合協議会」の「検討委員会委員」は、必要に応じて「運営委員会」で指名するとありますが、「運営委員会」に含まれる両病院、市、母体の厚生連、新潟大学医歯学総合病院、オブザーバーの新潟県魚沼地域振興局健康福祉部の他に、「検討委員会委員」にどのようなメンバーの招集を予定しているのかお聞かせ下さい。

(市長答弁)必要に応じて運営委員会で指名することとしており、構成員は固定せず、構成については今後の検討となる。

次に、2点目として、「検討委員会」について、他市でも設置されているような「地元住民・地元医師会・学識経験者・議会・病院関係者」を含めた「地域医療整備協議会」のような役割を持たせ、市民に公開された形で、病院統合の工程や内容を協議していくべきと考えますが、市長の見解をお聞かせ下さい。

(市長答弁)運営委員会を中心に進める。

三点目として、病院統合の決定と新病院開設が平成28年4月と具体的に決定されたことに伴い、市民に対する丁寧な説明と意見の集約が必要と考えますが、6月定例会でも私が質問させていただいたような「出前講座」や「新病院や小千谷の医療に対する市民から意見を聞く会」等を開催・開設する具体的な工程を設ける考えが市長にあるのか、お聞かせ下さい。小千谷市に唯一となる総合病院である新病院の開設です。市民に対して説明責任を果たし、また市民が参画できる新病院の構想構築を図り、市民の愛着や信頼を得られる新病院となることが重要だと考えますが、市長、いかがでしょうか。

(市長答弁)統合協議会で提案していく。

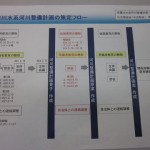

四点目として、平成28年4月の開院から逆算すると、基本計画・運営計画の作成、基本設計・実施設計・建設工事着工と工程スケジュールが自ずと決まってくると思われます。また、その間、説明会や公聴会、検討委員会の開催も多く開催していかなければなりません。開院に向けての具体的な工程・スケジュールをお聞かせ下さい。

(市長答弁)厚生連が中心となって検討していく事項。市としても協議に加わり、計画ができた段階で公表していく。

五点目として、病院統合にあたり、平成28年3月で、財団法人小千谷総合病院や県厚生連魚沼病院は閉院となりますが、県厚生連に、吸収合併される財団法人小千谷総合病院は、財団法人を解散することになりますが、解散するに従い、建物の処分も含めた費用は財団法人小千谷総合病院のみが負担するものとなるのでしょうか、市長の見解をお聞かせ下さい。六点目として、吸収合併となる病院統合の前に、財団法人小千谷総合病院の解散が前提となりますが、財団法人の解散、清算法人への移行、残余財産の帰属、負債があるとしたら負債の清算など、解散に関して様々な手続きがあると考えますが、小千谷市としての支援はあるのか、市長の見解をお聞かせ下さい。

(市長答弁)今後の解散手続きの検討結果により市としての支援など判断する。

七点目として、市長は、病院統合に関して、市として「有形の支援」を行いたいと先の6月定例会でも述べておられましたが、具体的に「有形の支援」とはどのようなものを念頭に置いておられるのか。現実に病院統合が決定されました。平成28年4月の開院も発表されました。具体的に「有形の支援」を市としてどう行うのか、説明していく状況にあると考えますが、市長の見解をお聞かせ下さい。

(市長答弁)金銭的支援や物的支援も含めこれから検討していく。

八点目として、市長が「有形の支援」を唱える以上、巨額の市民の血税が投入される予定であると推測されますが、この点、非常に重要なことであります。市民の血税が使われる以上、失敗は許されません。医師や看護師等のスタッフの充足には、どのような方策をとるのか、また開院後も新病院に対して市からの支援負担を行うのか、市長の見解をお聞かせ下さい。

(市長答弁)人材確保は、両病院で検討していると考える。市としても可能な限り協力する。開院後の新病院に対する支援負担は今後の協議。そのようなことを必要としない新病院を目指してほしい。

九点目として、新病院統合の発表が遅れたこともあり、平成23年11月に発表された新潟県地域医療再生計画には、救急医療ネットワークの構築などに、二次救急を狙う医療機関として「小千谷」の文字はありません。今後どう、魚沼地域・中越地域で、「小千谷」の新病院を位置づけられるのか。県との連携も合わせて、戦略をお聞かせ下さい。

(市長答弁)今後計画に載せてもらえるよう働きかけていく。

最後に、2004年度に新臨床研修制度の開始を受け慢性的な医師不足に陥っている現状では、医療人材の確保・育成にむけて、医療人育成センターをもつ新大病院や地域医療支援センターを有する新潟県との連携が不可欠です。魚沼基幹病院を中心とした地域医療研修フィールドを構築しようとしている魚沼市・南魚沼市に比べ、小千谷市は出遅れ感は否めない状況ではあります。当市の「総合病院協議会・運営委員会委員」でもあり、新潟大学医歯学総合病院病院長である内山聖氏とは連携支援の確約は取れているのでしょうか。内山氏は、平成28年4月開院予定の当市の新病院より約一年前である平成27年6月に開院予定の魚沼基幹病院の病院長となることが確定しております。そのことも踏まえた連携戦略を市長に伺います。平野文部科学相が、9月11日の閣議後の記者会見で、地域偏在による当面の医師不足解消策について、医学部を新設しないと明言したことは、医学部新設を切望する新潟県にとっても大変落胆する話であり、医師の確保について、大変憂慮される現状に、暗澹たる思いを感じざるを得ません。新大医学部の7割が県外者であり、卒業生の6割しか研修医として県内に残らない現状がある中、魚沼基幹病院では、研修医の医療にたずさわる事の喜びやモチベーションを上げられる地域環境の整備など、地域医療の在り方として、しがらみのない新しい視点で研修医を教育する体制の構築、研修医が行きたがる教育、病院のトップのみならず、高度な体制の中で実際に教育を受けている研修医の声の発信、地域住民と研修医がコミュニケーションを図る魚沼学校などを設置し、地域で研修医を育てていく仕組みの構築を期待されています。統合後の病院での医師の増員を新潟大学と群馬大学の医局に働きかけるとの報道もされておりますが、具体的な展望をお聞かせ下さい。

(市長答弁)最大限努力をしていく。

(再質問)必要に応じて検討委員会を招集するという答弁だったが、運営委員会のみで行うのか。

(市長)統合については決まったが、今後のことはまだ決まっていない。今から、こういう問題があってこういう人を検討委員会に招集するということは言えない。今後の課題検討の中で決まってくる。

(再質問)地域医療整備計画のような性格を運営委員会・検討委員会を持たせられないのか。地元医師会や関係者・学識経験者などを含ませる考えがあるのか。

(市長)基本的には運営委員会が中心。どう地域の意見を吸い上げるのか、今後の課題検討結果次第に、柔軟に対応したい。

(再質問)市民の意見を聴く会は、「提案していく」という答弁だったが、是非「行います」と明言する性格のものでは?。行わなくてよいのか。

(市長)決して市民の意見を聞かないと言っているわけではない。どういう形で吸い上げるのかは今後の検討課題になる。

(再質問)具体的なスケジュールは今後公表していくという答弁だったが、平成28年4月開院が決まっている。大体のスケジュールは決まっているのではないのか。平成27年6月開院予定の魚沼市新病院については、平成23年5月に魚沼市新病院整備基本計画が魚沼市では策定されている。具体的なスケジュール等を公表する段階になるのでは。統合が決定した後であり、市は仲介役ではなく、指導役になるのでは。

(市長)決して秘密にしていることではない。今のところ、具体的に決まっていない。支援室などを作ったので、担当者の頭にあるのかもしれないが。3者の間(市・厚生連・小千谷病院)で決める事もあるので。もう少し時間をほしい。

(再質問)小千谷病院の解散に対する支援に対して、今後の検討とはおかしいのでは。病院統合で、かなり話は詰められたはずではないのか。横森小千谷病院委員長も、8月30日の会見で、「統合方法、経営主体、資金調達、新病院の規模、職員の処遇」について協議してきたと9月1日付の日報にも、載っています。資金調達も協議されたのでしょう、そうでなければ、財務状態とか突き合わせなければ統合の話はまとめられないはず。まだ話せないのか。

(市長)2つの企業の経営に関する機密にかかわること。問題は予測されるが、それがいくらになって、それをどうするのかは決まっていない。具体的な話をしたことはない。まだ統合まで2年半あるので、状況もどう変わるか分からない。柔軟に臨機応変に対応していくべきことと思う。具体的になったら明らかにして市として対応していく。

(再質問) 市の財政支援、本当に重要なことです。税金を使用するということで、本当に過酷なまでの情報公開や説明責任の義務が生じると思います。また議会のチェック機能が試される。今までは、仲介が統合が壊れてしまうかもしれないから言えないとの一点張りでした。しかし、統合は決まったのです。いえませんでは済まない話です。今回の答弁で、市の支援は、金銭的支援という話も出た。市長はあくまでも、有形支援という言葉にこだわりました。ですから、私も、「有形支援の具体的な内容」をお聞きしました。どういう支援なのか。

(市長) 2年後にこうなるといえない部分もある。現在も両病院は経営改善をしているので。今まで市は仲介だが、市は支援するとしたら市にとって大きな課題。市長が いって叶うことではない。市民の皆さんに納得してもらうことが大切なのは重々わかっている。市民の理解が得られるようなプロセスをたどりたい。

(再質問)田中議員の6月定例会で、新潟県の地域医療再生計画の中で、2つの病院が統合するから、何とかそこの部分で財政支援をお願いできないかという話はされたのでしょうかという質問に対して、副市長はこう回答されている。「具体的に私どものほうでそこの基金を小千谷に回してほしいということの要望をさせていただいております。提案もしております。ただ、同じ医療圏域ということで、県のほうは県立病院に集中して投資したいというような、そういう方向づけで、残念ながら私どもの提案は今の段階では認められておりません。」。先ほどから、検討する・要請していく・努力するという発言ばかりで、具体的な戦略は見えないのでは。

(市長)県の医療関係部門に対して市の考えを伝え、理解していただくことだと思っている。今後それがさらに具体化することを期待している。

(再質問)内山聖氏とは、連携支援の確約がとれているのかと私は聞いているのですが、お応えできないのでしょうか。

(市長)内山先生は統合協議会の会長であり、ことさら確認をとる必要はないと考えている。

(再質問)来年3月に内山聖氏は、新大医歯学総合病院長を定年退職される予定で、その後、魚沼基幹病院のはじめての病院長に就任されるわけですが、その後も、小千谷の病院統合協議会のメンバーに在籍し、会長の座にいられるのですか。

(市長)今の段階では一切そのような話をしていない。内山先生からも話を聞いていない。まだ時間もあることですし、どうなるかは今の段階では言えない。

(再質問)最後に、新病院は、市民、私も期待している。ただ、平成28年4月開院という、スケジュールは決まっている。本日質問させていただいた事に対して、具体的な日時に言及できないことは仕方がないとしても、「決まっていない」「わからない」「話していない」という市長の言葉から、少しの方針や戦略のかけらも語られないことは、もう、議会や市民の前に、整備計画や工程が発表されたときには、もう検討する時間など残っていない。もう、これで決まったから、議会や市民は納得してくれという段階になってしまいますよね。何としても、新病院は、小千谷の未来に欠かすことの出来ない、未来戦略の核となる施設です。成功してもらわなければ困る課題ですので、再質問でも、十分な答弁いただけなかったと思いますが、この問題については、これからも質問させていただきます。