12月13日(木)一般質問を行います。私は一番目ですので、当日10時からです。

12月議会では、私を含め、6人の議員が一般質問を行う予定で、13日の一日で終了する予定です。

(1.長谷川 2.久保田陽一議員 3.風間健一議員 4.阿部正行議員 5.山本道男議員 6.山賀一雄議員 )

一般質問 通告

1. 市民一人ひとりが大切にされる安心・安全な暮らしを守る施策について

~当市における障がい者・子育て・男女共同参画をめぐる諸課題~

(1)市立特別支援学校が平成26年に開設される当市において、障がい児・者の教育・就労・雇用継続の確保に積極的施策を展開していくべきではないか。

①障がい者の法定雇用率が平成25年4月1日より引き上げられるが、市としての取り組み準備・前倒し採用や市内事業所への啓発活動は万全か。

②障がい者授産施設で就労している方の自立支援にむけた「月額賃金の改善」や安定的な仕事保障を図る取り組みを当市でも具体的に積極支援すべきではないか。特に十日町市のシルバーポストカード制度や高齢者宅の軽度生活援助(訪問ごみ回収・安否確認等)を委託するなど、超高齢社会における福祉的就労などの面で官公需の拡大を図る考えはないか。

③当市では就労継続支援A型事業を行う事業所はないが、将来設置されるべく、例えば、業務の委託先を選定する際に、談合批判を受けやすい随意契約を減らし、プロポーザル方式(企画・提案型競争)の入札を積極的に導入するなどの取り組みを行うべきと考えるが、市長の見解を伺う。

(2)こどもを産み・育てる環境整備こそ、未来の小千谷の活性化につながる。子育て環境の整備に取り組み、仕事と家庭生活の両立支援を着実に進めるべき。

①市職員の産休・育児休暇・介護休暇の取得率改善をどう進めているのか、男性・女性職員の取得率(%)を含めて市長の見解を伺いたい。

②当市における「子ども・子育て支援事業計画」策定の進捗状況について伺う。

③「地方版子ども・子育て会議」が今後の「子ども・子育て支援事業計画」、ひいては、当市におけるこどもや子育てをめぐる環境整備の核になるものと認識できるが、当市においては、「地方版子ども・子育て会議」をどう位置づけ、活用していくのか、構成委員メンバーも含めて、市長の見解を伺う。

④男女共同参画推進協力企業登録(ハッピー・パートナー企業)に当市はなぜ登録していないのか、市長の見解を伺う。

⑤全市町村における複数の女性農業委員構成の農業委員会の実現を県は平成24年度達成目標にしているが、当市においては県からの指導等ないのか。なぜ、達成できないのか、理由を市長に伺う。

2. 将来への展望を切り開く地域経済活性化策を!

~地域の雇用・産業を守る諸課題~

(1)長、中、短期の戦略の構築と投資政策を図るべき。

①現在の市内における景気・雇用情勢をどのように市長は判断されているのか、見解を短的にお聞かせいただきたい。

②異常な円高水準・デフレスパイラルの長期化・海外経済の不透明感から先行き不安が強まっている。中小企業への経営安定化に対し、当市としても、今冬、迅速に、融資制度の創設等を新たに行い、経済特別対策を打ち出しているが、需要創出や受注確保への支援、公共調達の拡大等、市として地域経済の振興策を今後、どのように行っていくのか、見通しを伺いたい。

③産業構造の変化の波にさらされている昨今、小千谷版グリーンニューディール政策の取り組みを行うべきではないか。再生可能エネルギー分野に対する取り組みを加速させることで、製造業・農業・林業に対して、高付加価値をつけるべく、積極的な支援策を打ち出すことが必要と考えるが、市長の見解を伺う。

④6月に大量の希望退職を募ったオンセミコンダクター社(三洋)について、小千谷・長岡地域緊急雇用対策本部も設置されているが、再就職状況など含めた現状について伺う。対策本部設置以外の更なる当市の支援策はとられないのか。また、工場集約に伴う小千谷工場への人員集約の現在の状況を伺う。

3. 小千谷で暮らし続けられる安心を確保する防災計画作成を!

~柏崎・刈羽原子力発電所に大きな影響を受ける当市について~

① 来年3月までに策定する防災計画策定の進捗状況について伺う。

② 2012年11月2日に市町村研究会による「実効性のある避難計画(暫定版)」が取りまとめられたが、ヨウ素の配布や備蓄・避難体制など、当市はどのように行うべきと市長は考えられるか。見解を伺う。

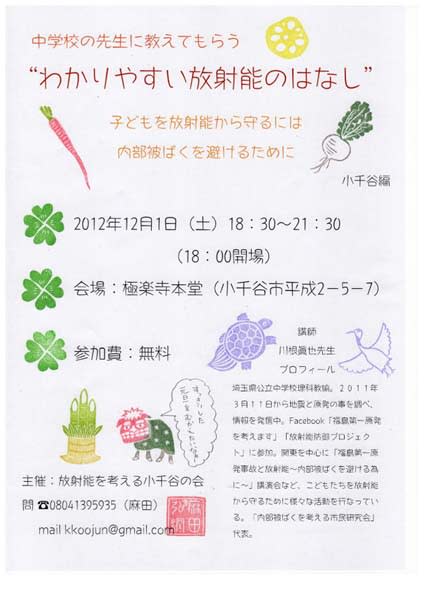

③ 泉田知事は東京電力福島第1原発事故に伴う損害賠償を年内にも東電に請求する考えを明らかにし、放射性物質を含む汚泥の処理や食品の放射性物質検査などの費用を請求する方針を示しているが、当市においても、工業用水汚泥の保管やその処理など、福島原発過酷事故によりもたらされた当市の損害を㈱東京電力に賠償請求すべきと考えるが、進捗状況を伺う。

④放射能測定・除染・保管・学校給食対応・農業土壌検査・食品、農作物の検査等の料金など、現在までの原発事故対応での当市の損害金額を市民に明らかにすべきだと考えるが、いかがか。

⑤ ㈱東京電力が、当市に柏崎・刈羽原子力発電所の過酷事故の際、後方支援拠点を設置したいとの申し入れがあったが、話し合いの進捗状況と当該事案に関する市長の見解を伺う。

⑥ 町議会で「再稼働を認めない意見書」を可決し、上村町長も「再稼働に賛同できない」と表明した湯沢町、「事故の検証が終わっておらず、市民が納得するのは難しい。再稼働を判断する時期ではない。」と語った上越市の村山市長。また、原発再稼働に慎重な姿勢をとっている会田柏崎市長、大平魚沼市長も、先日の市長選で、再選されました。柏崎・刈羽原子力発電所の再稼動について、市長の見解を伺う。