3月21日小千谷市スポーツ振興の集いがサンプラザで開催されました。

年々、表彰される児童・生徒さんの数が多くなっているとのこと。

またソチオリンピック出場で通算4回のオリンピックに出場された伊佐選手が表彰されお母様が代理出席されました。表彰された皆様、おめでとうございました!

スポーツ振興の集い

3月 22nd, 2014 by hasegawa小千谷小学校卒業式

3月 21st, 2014 by hasegawa3月20日小千谷市立小千谷小学校の卒業式に出席しました。

卒業生、在校生による「門出の詩」のシーン、とても感動的でしたし、152名の卒業生の真新しい制服姿が本当に凛々しかったです。

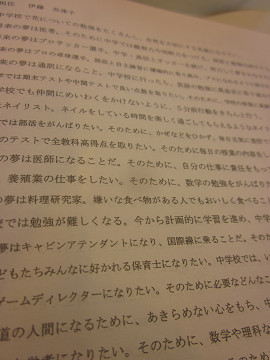

卒業生ひとりひとりの将来の夢の中には、医師・看護師・薬剤師・助産師・医療関係者・介護関係などを志望する児童も多く、市立小学校で、地元のこどもたちが、医療・介護関係を志す頼もしさと何かしら応援・支援する仕組みがないのか、少子高齢化・労働人口減少、医師不足、看護師不足の中での小千谷市としての取り組みを!と先日の一般質問でも取り組みましたが、「県の奨学金のみ」の答弁でした。

こどもたちのため、地域のためにも、何らかの仕組みづくりが必要だと思います。 未来の小千谷を担うこどもたちに幸多かれ!本当に卒業おめでとうございます。

災害ボランティア(渥美公秀 著)

3月 17th, 2014 by hasegawa原子力防災訓練3月16日

3月 16th, 2014 by hasegawa3月16日小千谷市原子力防災訓練として、住民情報伝達訓練、屋内退避訓練、要援護者避難訓練(桜町地区をモデル)が行われました。

小千谷市総合体育館を一時集合所とした避難訓練は、要援護者避難訓練といっても、桜町(全11地区)から、町内役員の方など出られる方を60~70名確保して、その方達を要援護者と想定した訓練だったそうです。

3月16日21時からのNHKスペシャル「メルトダウン最新報告~放射能大量放出~」を見ても、また以前のNHKスペシャル「救えなかった命~双葉病院50人の…死~」を見ても、実効性のある避難計画があるのか、作成出来るのか、大きな疑問符が付きます。

3月13日のモーニングバード「そもそも総研」では、環境経済研究所が試算した結果、原発で事故が起こり被爆しないで避難することは不可能であり、30キロ圏内の住民がすべて避難できる時間は柏崎刈羽原発の場合、29.5時間(すべての道路が使えた場合)かかるとのこと。

10年前の中越地震の際、どんなに道路が寸断され、移動が大変だったか、小千谷市は学んだはずです。 原子力発電所から30キロ圏内に居住する小千谷市民、 自分たちの安心・安全・生命・財産を守るために、しっかりと考え、議論していきましょう! 南相馬市との連携の中で、そうした議論を深めることも大事です。

春こい火まつり

3月 16th, 2014 by hasegawa3月14日一般質問

3月 14th, 2014 by hasegawa3月14日、「介護保険改正に伴う支援の充実にむけての対策と新病院の医療従事者の確保等について」一般質問を行いました。

また、16時からは、小千谷市で初めての原子力防災訓練(市役所庁舎における災害対策本部設置訓練・TV会議システム情報伝達訓練など)を傍聴しました。

柏崎刈羽原子力発電所から、30キロ圏内に市内のほぼ全域が入る小千谷市。3月16日には、桜町地区をモデル地区に要援護者避難訓練が行われる予定です。

3月14日 長谷川あり 一般質問

私は、先に通告いたしました2項目について、質問致します。

まず、一項目目、介護保険改正に伴う支援の充実にむけての対策について、伺います。現在、平成27年度に向けた国の介護保険制度改正の大きな項目は、一定以上の所得者の利用者負担を引き上げることや特別養護老人ホームの入所条件を要介護3以上に限定することなどありますが、何よりも、改正の大きな議論となっているものが、要支援1・要支援2の方の訪問介護(ヘルパー)と通所介護(デイサービス)の利用を市町村事業に移行させることです。現在、国会、県議会、各市町村議会でも、大きな議論となっています。実際、2月21日の衆議院・厚生労働委員会でも、サービスの基準や報酬、自己負担などが市町村の裁量に委ねられることを問題視し、「市町村からは丸投げされても受け止めきれないという声があがっている。今はまだそれぞれの介護力に格差があり、2025年に向けて各地で十分な基盤を整備していくのが先だ」「高齢者が増えるから今のうちに安上がりな制度に変えておこうという思惑が透けて見える。そういう拙速な進め方ではいけない」などと批判に対して、田村厚労相は、「3年間の移行期間があるので、様々な準備をしてもらう。地方はそれなりにしっかりした力を持っている。地方の力を信じたい」「地域住民のニーズに合った適切なサービスを効率的に提供していくためには、我々も地方がすることをある程度信じていかないといけない」などと答弁されております。

厚労省はこの改正の目的を、「全国一律で提供される現行の予防給付ではなく、市町村が地域の実情に応じて、住民が主体のものも含めた多様できめ細やかなサービスを、効果的・効率的で柔軟に提供できるようにすること」と説明し、民間企業やNPO、ボランティアなど様々な主体の参加を促し、見守りや配食、外出支援、買い物といったきめ細かいニーズに応えていくため、市町村が主導する地域支援事業に移行することが必要だと主張しています。

これ無理なんじゃないかという不安・疑問の中で、「いや、地方の力を信じる!」と田村厚生労働大臣がおっしゃられているわけで、見込まれた地方は、それに応えないといけないんですが、その準備は進んでいますかと、2013年第4回定例会、12月12日の一般質問で、私も、質問させていただきましたし、風間健一議員も、改悪につながると一般質問されております。その中で、市長のご答弁は、「その詳細については示されておらず、今後検討されることと思いますので、現時点での当市の対応、対策についてはお答えできません。」というものでした。

繰り返しますが、「当市の対応、対策については、お答えできません。詳細が国から示されていないので。」と説明されました。

他市町村では、具体的な取り組みが進められております。十日町市では、3月議会で今週市長がこう明言されています。「包括支援センターを3か所から5か所に増やす、介護・医療・地域支援が一体化して、医療を含めた他職種が連携できるよう、新潟県と協議している。保健所・病院・医師会、介護事業所と連携しながら、医療と介護の連携を図る。要介護度3以上でないと特養に入れない改正の中で、認知症対策が重要。認知症高齢者の対応、正しい理解、見守りの体制の重要度が増すので、認知症サポート養成講座を受講した民間事業所との連携を深めたい。新規事業として、郵便配達と絡めたシルバーポストカード見守り事業を行う、また、高齢者単身世代や介護の必要性が比較的低い方の支援事業として、職員知恵だし会議で職員より提案があった高齢者安心サービス事業、これは、川西地区でNPOほほえみが行っている事業だそうですが、それを全市に拡大し、平成26年10月から開始する。この高齢者安心サービス事業は、介護・掃除・洗濯・調理・除草、冬期間の道付け等を社協に委託し、社協がボランティアセンターの機能を充実させる。」と対策を取られています。

また、新潟市では、2014年度、介護の必要性が比較的低い高齢者向けのサービスを充実させようと、新潟市は8つの区役所にコーディネーターを配置し必要なサービスについて調査を始めます。また介護保険改正にむけた不安を昨年秋に投書された50代の男性市民の方に対して、昨年11月の時点で、新潟市介護保険課高齢者支援課は、「平成27年度に向けた制度改正は介護保険制度創設時以来の大きなものと認識している。住民の皆様や地域のコミュニティ協議会、NPOなどの皆さまのご協力が大切なことから、2014年1月に地域包括ケアをテーマにしたシンポジウムの開催を検討している。また2月の介護保険事業等運営委員会では、新潟市の現状と課題を整理し、方向性を示せるようにしたいと考えております。」と回答して、ホームページ上にも掲示されております。

市長、3月議会で、もう一度、伺いますと12月議会の一般質問でも述べさせていただきました。小千谷市として、こうした一連の動きに対して、対応を取られなくていいのか、伺います。

まず一点目、平成29年4月からは、保険者である市町村で、要支援認定者に対する事業を開始する動きとなっていますが、当市の第6期介護保険事業計画において、どのように位置づけていくのか、スケジュールや方針をお聞かせ下さい。

二点目として、要支援認定者を対象とする新たな地域支援事業の導入については、既存の介護支援事業所によるサービス提供に加えて、多様なサービス提供体制の検討が必要となるなど、新たなシステムを構築する必要があると考えます。国は、これを、民間企業やNPO、ボランティアなど様々な主体の参加を促し、見守りや配食、外出支援、買い物といったきめ細かいニーズに応えていく市町村が主導する地域支援事業といっているわけですが、3年後に対応できる新しい受け皿を用意する為の施策はあるのか伺います。

三点目として、今後、地域包括ケアシステムを機能させるためにも、地域包括支援センターの役割が、ますます重要視されます。介護サービス情報の公表制度で開示されている小千谷市内の介護事業所の運営状況において、地域包括支援センターとの連携項目(「困難な事例や苦情につながる事例の場合等を、地域包括支援センターにつなげた記録がある。」)が達成出来ていない事業所が多いです。地域包括支援センターと介護事業所との連携を含め、地域包括支援センターの役割発揮をどのように考えているのか。市長のお考えをお聞かせ下さい。

次に二項目目として、新病院の医療従事者の確保等について、伺います。

人口減少・少子高齢社会の中で、団塊の世代が75歳になる2025年までに、介護・医療・予防・生活支援・住まいの5つのサービスが一体的に提供される地域づくりが必要とされ、その仕組みが、地域包括ケアシステムであり、地域包括ケアシステムの構築が喫緊の課題と、先の項目でも質問させていただきましたが、

小千谷市でも、団塊世代が今後も常にボリュームのある世代で、この世代への対応が行政運営でも大変重要になってきます。

昨日の久保田議員の質問に対しても、市長は、「人口減にいかに対応するか、くいとめよりもその対応が行政の手腕である、また産業振興、働く場を作ることが何より大切。」とご答弁されておりました。私もその通りであると考えます。

新病院は、小千谷の地域包括ケアシステムの構築の上でも、また産業振興、働く場としても、大きな吸引力、中核、魅力をもつ、小千谷市の未来における明るい希望です。

ただ、魚沼基幹病院が、小千谷の新病院開院の一年前、来年2015年・平成27年・6月に開院予定です。そして、立川病院の移設が、小千谷の新病院開院とほぼ同時のさ来年2016年・平成28年秋開院です。

一年前や同時期に、大変ボリュームのある・吸引力のある大医院が開院したり、移設してきます。医師の確保だけではなく、看護師を含め、医療従事者の確保が、懸念されます。そこで、市長に伺います。

一点目、魚沼病院が厚生連の看護師不足で、1病棟閉鎖となり、市民に多大な不便・不安をきたしています。また、医師の退職も続いておりますが、病棟の再開は出来るのでしょうか、7月からの魚沼病院の閉鎖された1病棟の再開は大丈夫なのでしょうか、伺います。

二点目として、医療従事者の確保にむけて、他市では、市民・住民組織を立ち上げて行政と連携して努力しています。当市は、これまでの市長答弁であったように、厚生連にまかせていて大丈夫と考えていらっしゃるのか、伺います。また、市長として、医師確保にむけ、どのような働きかけや活動をされているのか伺います。

三点目として、魚沼基幹病院では、医療人確保をアピールするパンフレット作成・配布しておりますし、他市町村でも、長野県の上田市、秋田県のかづの市など、医師募集のパンフレット、奨学金など、地域ぐるみの、住民をも巻き込んだ様々な工夫をされております。医師確保にむけて、小千谷市独自のパンフレットの作成、医師確保修学資金等貸与制度の新設、県と協働した寄附講座の設置等の考えはあるか伺います。

四点目として、医療従事者の確保、とりわけ、地方にとっては、看護師の確保も深刻な問題です。近隣市町村では動きが活発です。魚沼市では、平成26年度の県立高校再編で、小出高校普通科に医療専攻が設置され、生徒の看護医療系進学の意識付けを行い、県の看護師不足に対応し、医療従事者を育成するとのこと。また、先の12月議会で、十日町市の関口市長も、県立十日町病院の近隣に看護学校を設置(誘致)したい旨の答弁をされていました。

小千谷市においては、そうした動きがありませんが、担当課に、看護師の奨学金は小千谷市独自にあるのか伺ったところ、小千谷奨学会の奨学金は、専門学校を含まないので、看護学校進学者への奨学金はないとのことでした。残念です。

新病院だけではなく、開業医、障がい者福祉、高齢者介護など、看護師や医療従事者が求められる現場は多岐にわたります。

小千谷市出身看護学生への学資金融資枠を新設する考えはないのか、伺います。

五点目として、市内の県立高校における医療・看護・介護分野への進路・就職にむけたキャリア支援施策を行う考えはないか、伺います。

地域の維持・安心・安全のためはもちろんありますが、若手世代にとっても、安定した雇用・収入が保障される職が地域にあり、その職に就き、地域で生活していくということの魅力をもっとアピールできる、手助けできる制度があればと思います。小千谷市のキャリア教育推進事業で中学生が市内企業見学などされていますが、介護・医療の事業所を組み込むなど、小千谷市の若い世代に、医療・看護・介護分野への進路・就職を大きく後押しする施策を打ち出すべきと考えますが、いかがでしょうか。

以上で、質問を終わりますが、答弁のいかんにより、再質問させていただきます。市長の明解な答弁を期待しております。

まだ雪が舞い散る小千谷です。

3月 10th, 2014 by hasegawa3月が目の前に!

2月 27th, 2014 by hasegawa2月は過ぎ去るのが早いですね。もう、3月が目の前に!

24日小千谷市防災会議、

25日新発田市女性政策の視察(十日町市議の大嶋さん・津南町議の桑原さんと)、

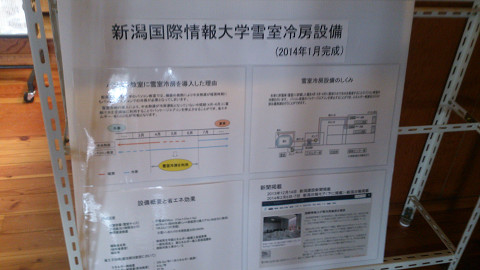

26日議会第一回定例会初日、新潟国際情報大学の雪室冷房設備施設を設置した小千谷市内の秀和建設さんにお話を伺いに行き、夜はほのぼの小千谷福祉会の課題研究発表会、

27日連合審査、一般質問通告締め切り提出、夕方から明日締め切りの介護職員処遇改善加算届出書をなんとか完成させました。

ひとつひとつに報告したいことが山盛りなのですが(とても刺激を受けたこと多くまたお知らせしたいことも沢山なことばかりです。)、後日、ブログなどで報告させてもらいますね。

2月28日、3月3日と連合審査、4日総務文教委員会、5日民生産業員会と続きますが、いづれも市役所4階大会議室で9時30分から開始です。傍聴もできますので、是非!

週末の3月1日、2日は、小千谷市でおぢや風船一揆や絵紙で彩る小千谷のひいな祭りがあります。春と雪と青空と・・・の小千谷を楽しめます!

予算の概要と原子力防災訓練

2月 14th, 2014 by hasegawa2月13日議員協議会があり、2014年度の予算の概要や小千谷市原子力防災訓練等について説明がありました。

原子力防災訓練は、2月25日号の市報でも告知されます。 また、毎週月~金曜日午前7時35分ころから5分間「FMながおか」で流れる「小千谷市のお知らせ」でも周知するそうです。

※平日朝のFMながおかの小千谷市での聴集率気になりますね。(本音を言えば、小千谷で聴いている方いるのかな?)小千谷市在住で聴いている方、もしよかったらコメント残してください!(私は部屋にテレビもないので、毎朝聞くのはFM新潟やFMPORTが多いですかね。)

※毎月1日の午後0時35分ころ自動起動受信の試験放送がされる防災ラジオは、3月1日の試験放送で、訓練を周知するそうです。(小千谷市は、設置を断らない全世帯・全事業所にFMながおか受信の防災ラジオが設置されています。)

※『予算の概要』はこちらから(小千谷市ホームページ) http://www.city.ojiya.niigata.jp/uploaded/attachment/2832.pdf

2月26日からはじまる定例会で審議される予算の概要です。皆さん、是非ご意見お寄せ下さい。

私たち抜きに、私たちのことを決めないで!( Nothing about us without us !)

2月 4th, 2014 by hasegawa1月20日(現地時間)「障害者の権利に関する条約」の批准書が国連に寄託され、いよいよ、「障がい者権利条約」は、2月19日に日本において効力を生ずることとなります。

12月の一般質問でも、「市民サービスの向上の項目」で、「窓口利用される障がい者に対する合理的配慮の提供を進めるべき、車椅子利用者に対する机等の高さを調整することや手話通訳・要約筆記者の配置」を訴えました。

答弁は、「低いカウンターなどの設置について検討していきたいが、手話通訳・要約筆記者の配置については、日常業務の中で、(職員は)筆談での対応をしており、配置は考えていない。」でした。

そこで、再質問において、「2013年6月に障害者差別解消法が成立し、合理的配慮に関して、行政機関に対して法的に義務化され、施行される3年後には罰則がかけられます。また、2013年12月4日、障害者権利条約の承認案が参議院本会議で採択され、全会一致で可決、承認され、日本もようやく条約の批准が行われようとしています。この条約の中で、締結国は、公共施設を使いやすくするなど、様々な分野で対応を求められます。

また、2013年10月、鳥取県では全国初の手話言語条例が成立しました。スロープを付ける、段差をなくすということが合理的配慮、バリアフリーということだけではなく、手話を使う等、そういった環境、障がい者が来庁しやすい、また障がいを抱える方が市役所で働きやすいような環境を整える事が、この一連の流れの中では、市町村、行政側の責務にもなってきています。手話通訳者・要約筆記者の専門家を新たにおくことがベストですが、今の現状では難しいということであれば、手話通訳の初歩段階でも講習に出かける職員が出るとかそういった講習を受けた人が採用の中でも採用されていくような取り組みも必要かと思いますが、ただ、手話通訳者・要約筆記者を置かないということではなくて、様々な色々な工夫をするべきではないでしょうか。」と追及しました。

市長は、「筆談で今まで、やってまいりまして、特に問題はないと理解しております。もしも、必要だとかいうことであれば、それは事前にご連絡をいただきましたら、それなりの対応ができるというふうに思います。こういう手話通訳とか要約筆記を必要とする方が1カ月何人来られるのかというふうなことを考えましたときに、そういう人を専門の人を用意しておくということが本当に必要なことなのか、必要ならば対応しますということなので、問題はないというふうに思っています。」と答弁。

私は、「今確かに、小千谷市には、奉仕員派遣制度があって、手話通訳者・要約筆記者をそういった場面に派遣するということももちろん可能ですし、そういった意味でも支援は行われていると思いますけれど、高度な本当に手話通訳で派遣できるような能力を持った方を市で採用するのが一番ですけれども、手話の初級講座を受ける、受講するような職員(が出る)、また受講したり、手話を勉強しているような人が採用されるということも一つの可能性としては考えられるかなというふうに思いますが、人数の部分でそれはしない、何人来るのかということを言われる市長のお考え、市民サービスの点から考えてもすごく残念です。」と訴えました。

鳥取県では手話言語条例が、北海道石狩市では、手話基本条例が成立しています。背景には、障がい者権利条約の批准が大きく後押ししている面も大いにあります。

障がい者権利条約には、大きなポイントが2つ。合理的配慮(障害がある人の前に立ちはだかる『社会的障壁』について、それを除去するための合理的な配慮をしないことも『差別』であると明記)と私たち(=障害者)ぬきに私たちのことを決めないで!(当事者の自己決定権の重視)。

障がいをもつ方だけではなく、本当に市民の権利、市民サービスの観点、地方自治体の生き残りの観点からも、大事な視点だと思います。

一般質問ではまだまだ成果があげられませんでしたが、理解を深めていただけるよう、また成果を上げられるよう頑張ります。

手話言語条例 個性と人格尊重へ大きな一歩(2013年10月8日配信『愛媛新聞』-「社説」)

手話を言語として認め、聴覚障害者が暮らしやすい社会づくりに取り組む「手話言語条例」が、鳥取県で成立の見通しとなった。県によると、手話を言語と位置付ける条例の制定は全国で初めて。

手話は、少なくとも8千以上の語彙(ごい)と独自の文法体系をもつ「ろう者の母語」。コミュニケーションをとったり、物事を考えたりするときに使う言葉という点で、日本語や英語と変わらない。

しかし、音声を発しないことから、単なる身ぶり手ぶりと誤解を受けやすく、社会の十分な理解を得られているとは言い難い。

自分たちの使う言葉が認められ、いつでもどこでも自由に使える―。生きる基本としてごく当たり前の権利だ。にもかかわらず、長い間かなえられてこなかった現実を、いまこそ変えたい。

条例案は、手話の普及や使いやすい環境整備を県や市町村に義務付けた。誰もが個性と人格を尊重し合う社会に向けた大きな一歩である。意義の深さをかみしめ、生活に生かす具体的な施策と確実な実行につなぎたい。

耳の不自由な人たちにとって、日常生活は不便なことであふれている。鳥取だけの話にとどまらない。社会全体が取り組むべき課題だ。

厚生労働大臣認定の手話通訳士は全国に約3千人。愛媛には35人。ほかに全国統一試験を受けるなどした通訳者がいるが、生活への保証がないことから人材が育ちにくい。活動の場を広げ、予算を確保することで育成を支え、必要なときにはいつでも通訳派遣できる体制を構築しなければならない。

派遣制度があっても制限に泣くようなことがあってはならない。現在は、夜間の派遣がかなわないため体調が悪くなっても救急車が呼べず、通訳者の善意に頼るか、我慢するしかない人たちがいる。病院での説明も専門用語が多く理解が難しい。命に関わることだけに、改善は急務だ。

東日本大震災では防災無線の声に気付かず多くの命が奪われた。避難所では放送が聞けず、情報が入らないために必要な物資さえ配給されない人たちがいた。手話がわかる人がおらず、孤独と不安にも襲われた。つらい体験を二度と繰り返してはならない。

鳥取では今後、全ての公立小中学校で手話を学ぶ機会を設ける。教育の場からの変革は重要だ。手話と共生の心を学んだ子どもたちが育ち、親も巻き込んで、職場や地域の意識改革につなぎたい。

条例制定は北海道石狩市も目指している。大阪府でも一部自治体で議会に意見書が出されているという。各地への拡大を願う。とともに、国全体で確実に取り組むため、一刻も早い法整備を求めたい。

※補足※ 小千谷市では、聴覚障害者の方が利用できる携帯119番、メール119番が、小千谷消防本部で導入されています。